4月17日,联合国教科文组织发布新闻公报,《随州曾侯乙编钟》入选《世界记忆名录》,这是对随州曾侯乙编钟文献价值的国际认可,作为公元前5世纪唯一存世的有声文献,编钟的铭文与乐音构成了不可替代的“活态档案”,联合国教科文组织评价其为“人类音乐史的奇迹”。为深入宣传这一文化盛事,扩大编钟文化影响力,本报刊发一组系列报道,全面展示曾侯乙编钟的出土历程、音乐价值、文化交往和传承利用等,敬请关注。

擦亮“中国编钟之乡”名片——随州曾侯乙编钟的保护传承与活化利用

4月17日,联合国教科文组织发布新闻公报,随州曾侯乙编钟入选《世界记忆名录》。

随州曾侯乙编钟以铭文和声音互证的方式,构成了迄今所知公元前5世纪世界范围内唯一的有声文献。这份档案文献遗产在全世界独一无二,是人类音乐史上的奇迹。

世界记忆项目旨在加强文献遗产的保护,促进文献遗产的普遍利用,提高人们对文献遗产重要性的认识。

“此次入选,将开启曾侯乙编钟保护传承和活化利用的新阶段。”随州市擂鼓墩文物保护中心负责人孙建辉表示。

古老的编钟,仍将续写着新的故事。

守望文明,探索不息

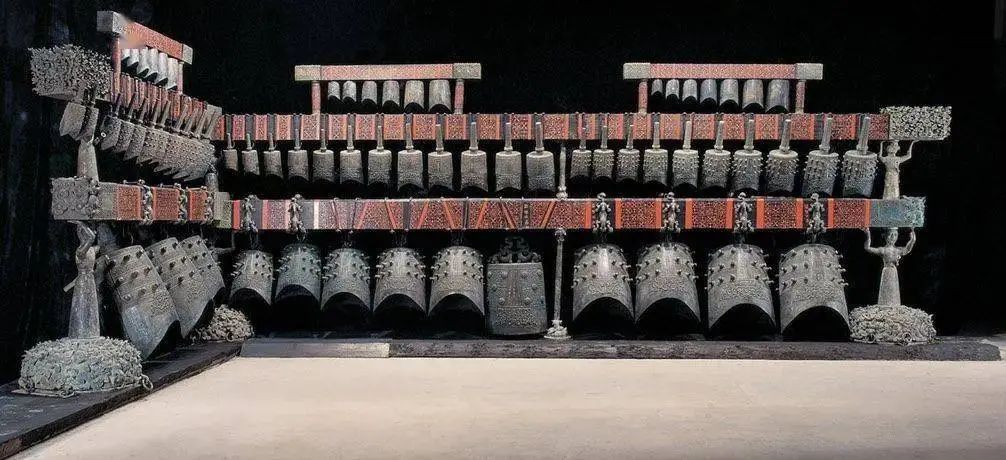

1978年,随州曾侯乙编钟的出土惊艳了世界。

曾侯乙编钟出土后的一两个月里,从中国各地闻讯而来的青铜器、古文字、音乐等方面专家云集随州,开展研究。他们从不同的角度,探究着编钟的秘密,总想为人们解开其中蕴藏着的充满魅力的文明。

40多年来,探索的脚步从未停止。

当时只有24岁的冯光生全程参与了曾侯乙墓的发掘,见证了水落钟出。见到如此规模宏大、气势磅礴、数量众多的编钟,他当时就决定,要跟编钟相守一辈子。

发掘、测绘、演奏、研究、复制……这些年,冯光生仍不遗余力投身到曾侯乙编钟研究、传播中。

因编钟而结缘,一代又一代像冯光生这样的研究者,解开了编钟真正的奥秘,让我们得以领略和感悟2400多年前古人的智慧。

从他们的研究中,我们看到了编钟的巍峨与壮观,了解到了它所呈现出的周代诸侯的“轩悬”制度,以及辉煌的两周礼乐文明。

更让人惊叹的是,编钟的“一钟双音”的技艺。3755字铭文中,论述了前所未知的十二律和乐律学体系,打破了十二律是从西方传入中国的说法,该铭文改写了世界音乐史。

“2400多年过去了,编钟仍能演奏出《东方红》《梁祝》《欢乐颂》等中外名曲,是当之无愧的乐器王者。”原随州市博物馆馆长黄建勋说。

今天,无论是出土地随州,还是收藏地湖北省博物馆,一代代、一批批专家学者、文博工作者甘做国宝守护者,推动着曾侯乙编钟、曾侯乙墓的保护、研究、传播及相关产业的发展,力求让编钟的故事让更多人知晓,让编钟奏响新时代的强音。

随州曾侯乙编钟作为国宝级文物,禁止出国展出,至今仅演奏过3次。

如何让编钟的乐音让更多人听到?专家们想到了复制。遗憾的是,汉代之后,编钟铸造技艺已经失传。

“2400年前,在没有任何测音工具的情况下,古人已经掌握了‘一钟双音’的技术,而且音色纯正,音律准确。这背后,是对材料配比、模具设计、浇铸温度的精准把控,以及对声学原理的深刻理解,表明当时的青铜铸造技术已经炉火纯青。”国家非遗传承人项绍清说。

从20世纪80年代开始,项绍清和他的团队潜心研究复制编钟。历经30多年探索,项绍清掌握了以铜、锡、铅为材料,集制模、制范、结壳、浇铸、修整、校音等160多项制作工艺的“青铜编钟制作技艺”,于2021年被列入国家级非物质文化遗产。

项绍清介绍,铸造编钟最难的便是调音。工匠们通过耳测听音,不断用锐石对钟坯内壁进行打磨,保证了每个编钟都发音精准、音色完美。

1992年3月,曾侯乙编钟复制件代表原件首次走出国门,到日本展示。冯光生回忆,50天有15万人到现场倾听编钟音乐,最多的一天有1万人,水泄不通,编钟的魅力一下子“跨出”国界。

近年来,曾侯乙编钟复制件以展览、展演和艺术交流等形式,频频现身国际舞台,仿制的曾侯乙编钟被作为国礼赠予众多国家元首和国际友人。

目前,随州市从事青铜编钟制作技艺的传承人达百余名,年生产大、中、小型演奏类、工艺类青铜编钟产品3000套,销往美国、德国、法国、印度、日本、韩国等国家。

据不完全统计,随州曾侯乙编钟复制件出访和出演已涉足数十个国家和地区,全世界6亿多人次通过各种途径领略了它的风采。

创新活用,点亮时代

今年春节期间,“编钟响起来”惠民展演在随州市文化公园编钟广场上演,场场爆满、座无虚席,每场的观众超3000人次。随州博物馆编钟乐团相关负责人介绍,乐团加强演奏曲目的创新编排,让编钟演奏呈现出无限可能。

去年11月,习近平总书记在湖北考察时指出,要在加强文化资源保护和推动文化创新发展上担当使命。

“推进历史文化遗产保护传承和活化利用,我们一直在做曾侯乙编钟的文章,切实让它‘活’起来。”随州博物馆馆长项章说。

近年来,随州博物馆创新推出了近50款博物馆文物文创产品,编钟雪糕、冰箱贴、钥匙扣等受到大家的喜爱,让文物活起来,文创潮起来。

湖北省博物馆持续着力打造具有世界影响力的编钟乐舞文化品牌,创建更加开放、创新、美好的沉浸式观演体验,进一步提高以曾侯乙编钟为代表的先秦音乐文物的知名度与影响力。

此次随州曾侯乙编钟入选《世界记忆名录》,无疑为编钟的保护传承进行了“加持”。

冯光生说:“随州曾侯乙编钟入围《世界记忆名录》,是人类的智慧之光,更是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的里程碑事件。”

随着近年来“文博热”持续攀升,从看展览到看故事已成为新趋势。随州博物馆通过数字呈现、文博纪录片、文创产品、文物表情包等新技术、新形式,让馆内的历史文物“活”了起来。

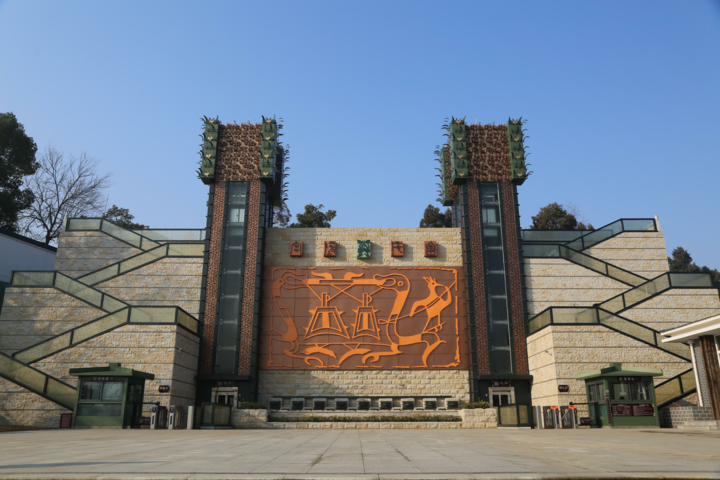

目前,我市依托随州博物馆、曾侯乙墓和现存封土冢等古遗址古墓葬资源,建设擂鼓墩国家考古遗址公园,总投资5.65亿元。建成后的公园将拥有随州博物馆、曾侯乙墓遗址展示馆、曾随文化展示厅、礼乐文化展示厅、考古科研工作站等多处文化景观。

相信,随州曾侯乙编钟不再只是历史的回响,而是在与时代共振中奏响更加美妙的文明强音。

(来源:随州日报 记者 冯家园)

您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?