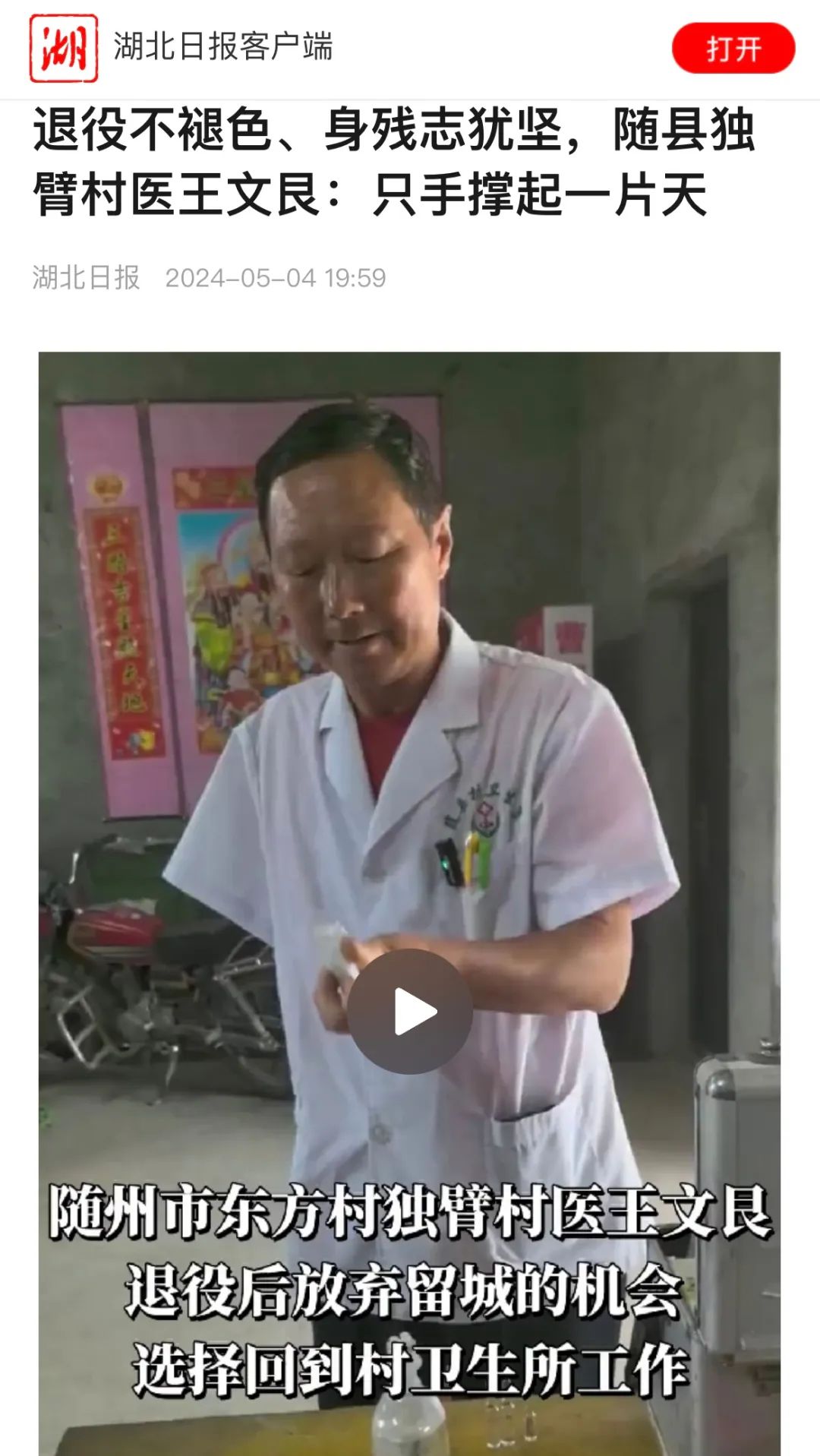

近日,央视七台国防军事频道、湖北日报、楚天都市报、长江云新闻、极目新闻等多家媒体纷纷报道随县厉山镇东方村退役军人——“独臂村医”王文艮。媒体对王文艮36年如一日的坚守纷纷予以赞扬。

退役不褪色的抗癌“斗士”

王文艮,中共党员,随县厉山镇东方村村医。18岁参军入伍,曾在沈阳军区某部担任卫生员。1988年,他退役回到家乡,利用部队所学的医护技能,守护方圆14公里、800余户、3000余名村民的健康。

1995年,在出诊途中,王文艮从自行车上摔倒,起初他没有在意,后来疼痛频繁袭来,他被确诊为“成骨肉瘤”(俗称骨癌),再三考虑后,王文艮放弃了灌注治疗,毅然选择了锯掉右臂。

没有了右臂,该怎么生活?康复后的王文艮,曾一度心灰意冷。但是不久后,村民的求助树立了他的信心。

1995年冬,东方村四组的廖承顺已是皮肤癌晚期,疼痛难忍。他执意要儿子去请王文艮给他打针。

王文艮来到廖承顺家中,老廖对他说:“王医生,你随便扎,我信任你。”“这句话鼓励了我,也让我深深地感受到乡亲们的信任与需要。”王文艮说道。

一只手能扎针吗?他开始在自己身上做实验。凭借着顽强的毅力,一个多月后,他能熟练地用左手扎针了,他也成了远近闻名的“独臂村医”。

除了打针看病,犁田、打耙、插秧、捆草头,王文艮一样也不曾落下。慢慢地,他还学会了用左手骑自行车。这一骑,就是36年,骑坏了11辆自行车,摔坏了4个医药箱。

患“成骨肉瘤”晚期的病人,5年内存活率只有千分之五。王文艮说,因为自己死里逃生,所以懂得生命的宝贵,也很愿意守护他人健康。

兢兢业业的健康“守门人”

乡村卫生室,是基层公共卫生服务的“网兜”,乡村医生是基层群众健康的第一“守门人”,在王文艮眼中,病情就是命令,治疗就是责任。

东方村所在的位置是周边几个乡镇的交界处,村民到各自镇上的卫生院看病都比较远,于是来找王文艮看病的人越来越多。

“我父亲今年90岁了,身体不太好,患有多种基础性疾病,之前还中过风,有时候我们工作忙,王医生就帮忙联系医院,跑前跑后的,多亏了王医生,我父亲的身体才能维持下来。”甘良俊将一面写有“医者仁心”的锦旗递到王文艮的手中并说道。

“管好嘴,迈开腿,心平气和喝开水”,这是王文艮对高血压、糖尿病等慢性病患者常说的几句话。

“王医生在村里行医几十年了,负责、仔细,他是个真正的好人!”李秀玲说。金杯银杯、金奖银奖,都比不上老百姓的口碑和夸奖。

王文艮的手机里存了1436名患者的电话,其中800多个号码都是附近几个村的老年人。无论白天黑夜,一个电话他立刻赶来,他被乡亲们称为随叫随到的“120”。

忧心村医未来的“真正好人”

对待病人,王文艮无微不至,但是对待家庭,他感到愧疚。家里一直住着90年代建的两间低矮平房,一到雨天屋顶就漏雨,直到2021年7月才在其中一间的楼上加盖了一层,铺上了瓦。

2017年,妻子李文平前往集镇卖鸡途中高血压发作,导致脑出血,昏倒在地,正在出诊的王文艮得知消息后,深深懊悔没有每天叮嘱妻子服药。虽然妻子被抢救过来了,但落下了脑中风的后遗症,至今说话不清楚,走路不稳当。

女儿以前常埋怨他,心里只有病人,没有家人。如今,她也成了一名医生,才懂得父亲的难处。

36年行医,经常有患者因家庭困难拖欠医疗费用,王文艮总是能帮则帮,尽量减免。家中没有几件像样的家具,为补贴家用,他还种了8亩地。

生活清贫,王文艮却甘之如饴。村民的信任,让他很有成就感。他一直忧心的就是村医断层,现在村里最年轻的村医也是40岁以上。

看到省里推出“万名大学生村医配备”惠民实事,市政府出台了大学生村医定向培养三年计划,王文艮很高兴。

在他的鼓励下,儿子报名参加了大学生村医的学习。

“村医岗位需要年轻人来补充新鲜血液,政府重视,村医的未来更有盼头,我相信未来会有更多年轻的专业人才扎根农村。”王文艮说道。

今年,王文艮即将步入花甲,他决定在退休后返聘,继续在村庄发光发热。

做不成太阳就做最美的星星

上不了大路就走最美的小路

当不了明星就做普通的百姓

……

退役不褪色

身残志犹坚

向百折不挠、初心如磐的

健康卫士——王文艮

致敬!